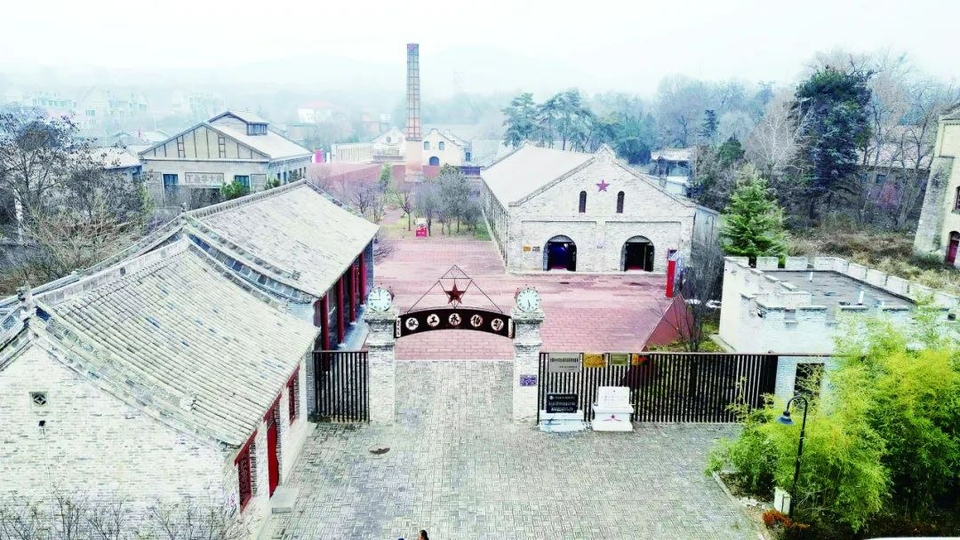

劉伯承工廠舊址一景。 本報通訊員攝 一根早已冷卻的煙囪,曾是太行軍事工業驕傲的象征;一段兀自佇立的火工庫殘墻,見證了兵工人汗與血的輝煌功績。在長治市潞州區五馬街道南石槽村,坐落著我國唯一以軍隊將帥名字命名的兵工廠——劉伯承工廠。

時光流轉,產業更迭,“老兵工廠”完成了歷史使命。但那里的廠部、工房,仍記錄著波瀾壯闊的時代故事,是珍貴的工業遺產。走進劉伯承工廠舊址,“劉伯承工廠”的廠名被鑲嵌在大門的匾額上,廠房、設備、歷史檔案等物件再現了當年太行兵工人生產建設的場景。

劉伯承工廠在戰火硝煙中誕生。其前身為抗日戰爭時期的黃崖洞一所二分廠,幾經周折,于1945年11月遷至南石槽村,改稱南石槽兵工二廠,即晉冀魯豫軍區兵工二廠(以下簡稱兵工二廠)。1946年,解放戰爭全面爆發。中央軍委在電令中先后提出“運動戰中迫擊炮作用甚大……應大量制造”“一切外援斷絕,軍火必須自力更生,特別是炮彈子彈”。兵工二廠開始加班加點生產武器彈藥供應前線。

1947年,劉鄧大軍千里挺進大別山,解放戰爭由戰略防御轉為戰略進攻。兵工二廠被要求生產更多優質彈藥供應前方。為有力支援前線,晉冀魯豫軍區軍工處決定以“數量多,質量好,成本低,原料足,銷路廣”的生產方針,在太行地區各兵工廠中,開展爭創“劉伯承工廠”的生產競賽運動。

這次生產競賽運動從1947年2月開始至1948年4月結束,歷時1年零2個月。其間,兵工二廠深入發動群眾,號召工人積極投入生產中,將任務落實到工部、小組和個人。工人們紛紛訂計劃、提措施,提出“人人要立功,立功最光榮”“工房就是戰場,機器就是刀槍”“支援前線,保衛勝利果實,解放全中國”等口號。最終,兵工二廠取得了產量高、質量好、技術改革成果大等突出成績,被晉冀魯豫軍區軍工處授予“劉伯承工廠”稱號。

曾擔任兵工二廠廠長兼監理(政委)的賈曉東回憶,那時工人們每天要提前一兩個小時到工房工作,一干起來就忘記了時間。據統計,在創建“劉伯承工廠”生產競賽運動中,兵工二廠90%的工人都立功受獎。

解放戰爭勝利后,劉伯承工廠歷經改編、更名。工廠廠部、生產部及炮彈倉庫舊址基本保存完好。2019年,劉伯承工廠舊址被工信部認定為第三批國家工業遺產。近年來,長治市積極修復劉伯承工廠舊址,將其打造成集軍工體驗、革命傳統教育、文化休閑多功能于一體的紅色旅游景區——太行軍工文化園。

“這里是長治從發展兵器工業轉向現代化城市建設的一個縮影和紀念地。”劉伯承工廠舊址守護人劉建軍說。在修繕改造過程中,太行軍工文化園嚴格遵循最小干預原則,在原有廠區建筑基礎上,盡量使用傳統工藝和原材料,最大程度保留文物的歷史風貌與原有信息。

修舊如故、補舊如故、建新如故。在保持舊址風格基礎上,一工部工房提升為接待室、休閑區;二工部工房工廠悉心保留了舊址遺留文物,現為文化展廳;三工部工房在保證原有建筑風格前提下,進行了內部改造,變身研學課堂。2023年底,太行軍工文化園成功創建國家3A級景區。

近期,景區還增設了宣誓廣場、軍工主題雕塑等特色區域,積極開展主題展陳活動,探索“紅色文旅+研學”模式。今年以來,太行軍工文化園已接待了近300個研學團,超1萬名游客。“尤其是小學生紅色旅游觀光團的數量明顯增加。”劉建軍說。(郭慧聰)

|